A necessidade de reler Fanon hoje não está apenas ligada à comemoração do centenário do intelectual e revolucionário. Permite-nos, acima de tudo, voltar às questões sociais, culturais e políticas que prevaleciam e estruturavam a luta dos argelinos pela sua liberdade, emancipação e busca pela independência.

Este ano de 2025 marca o centenário do nascimento de Fanon e, para nós, argelinos, a homenagem ao seu compromisso de corpo e alma com a revolução em nosso país, quando nada o predestinava a essa tarefa, é um dever moral e político. A releitura de sua obra também nos permite, nestes tempos de revisionismos de todos os tipos, recolocar essa luta em sua dimensão local e regional, mas também universal e histórica. Pois, se as lutas de ontem pela independência anticolonial deram frutos, as contradições, crises e conflitos de hoje não são mais do que a prolongação desses sistemas de dominação e exploração que voltam à superfície como o “retorno do reprimido”, diria o Fanon psiquiatra.

Há também, para qualquer ação militante, razões programáticas para voltar ao fanonismo. No passado, ele deu às “elites antielitistas” (expressão de Mohamed Harbi) [1] uma apresentação das leis do desenvolvimento social diferente daquela enunciada pelo marxismo vulgar e degradado do stalinismo da época. Ele defendeu o Terceiro Mundo, colocando em evidência “os condenados da terra” como substituto da “classe operária”. Não caberia mais ao proletariado dos países ocidentais arrastar os povos oprimidos para a luta. Era a luta desses povos que lhes permitiria emancipar-se do jugo colonial do momento e determinaria a causa revolucionária do proletariado mundial.

Essa visão ganhou adeptos, inclusive na Europa. Fanon, no entanto, não defendeu essa visão a partir de um ponto de vista conceitual e programático, mas a partir de uma leitura pragmática da realidade colonial. Fanon não se contentou com uma análise puramente econômica do colonialismo. Ele também teorizou o conflito identitário e cultural e tentou mostrar que os verdadeiros “condenados da terra”, os explorados absolutos, são os colonizados.

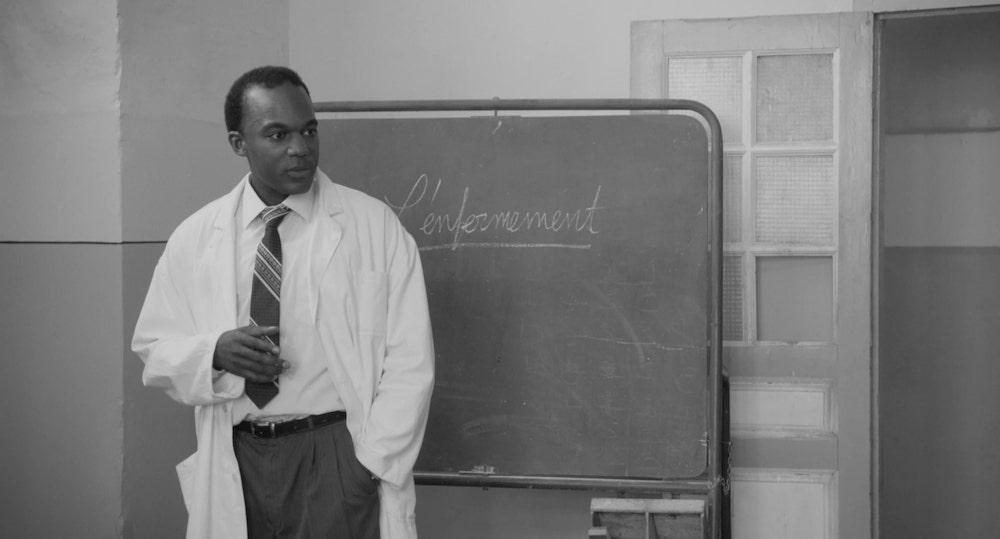

A ideia estruturante de seu trabalho é a da revolução, ou seja, a de uma ruptura radical, até mesmo violenta no plano político, com as práticas dominantes de seu tempo. Ela se encontra em toda a sua obra como uma necessidade imperativa para os dominados e explorados, ou mais exatamente para os “condenados da terra”, a fim de abolir todos os aspectos do sistema de dominação e exploração que reinava e continua a reinar no mundo. A ideia de revolução acompanhou seu pensamento e sua prática no campo da psiquiatria, seu universo profissional, tanto no nível de sua produção científica quanto no plano político.

A evolução do psiquiatra Fanon

Foi como psiquiatra que ele se dedicou à compreensão da loucura, tanto a que afeta os homens no sentido clínico do termo, quanto a da sociedade. Pois, para ele, os males do homem são os da sociedade em que vive. Toda a sua tese se baseia na ideia de que “a alienação não pode ser reduzida a distúrbios da constituição orgânica ou da história individual, fora de qualquer vínculo social” (2), destaca Jean Khalfa.

Ele foi contemporâneo de Michel Foucault, que também tratou teoricamente da loucura no mesmo período. Muitos pesquisadores tentam estabelecer uma aproximação entre os dois. Ambos, em contextos diferentes, pensaram na possibilidade de uma nova ciência das patologias mentais. Eles denunciaram as duas grandes correntes que dividiam a psiquiatria. Por um lado, a psiquiatria chamada positiva, que pensa as doenças mentais como essências eternas: a esquizofrenia, a paranoia ou a depressão são consideradas abstrações que penetram e alteram a psique do doente. Por outro lado, a psiquiatria chamada existencial, que se recusa a ver a doença como um problema orgânico.

Mas, ao contrário de Foucault, Fanon não ficou conhecido como filósofo da loucura e da psiquiatria. Ele é mais conhecido como pensador político por seus escritos sobre a violência. No entanto, com a publicação de seus escritos psiquiátricos, essa visão das coisas começou a mudar. Esses textos, uma vez disponíveis, provocaram um renascimento do interesse pela interação entre sua psiquiatria revolucionária e sua política revolucionária.

A radicalização anticolonial

Após sua formação, em 1953, Fanon foi para a Argélia, ainda sob ocupação colonial, para trabalhar no hospital psiquiátrico de Blida-Joinville. Em suas pesquisas psiquiátricas, ele enfatizou os contextos sócio-históricos das tendências psicológicas supostamente patológicas entre os colonizados e abordou os desafios impostos pela prática psiquiátrica na sociedade colonial. Radicalizado por seu trabalho em psiquiatria, Fanon juntou-se à Frente de Libertação Nacional (FLN) em 1955. Quando sua posição em Blida se tornou insustentável, ele se demitiu e se mudou para a Tunísia em 1956.

Foi lá, em 1958, que ele abriu a primeira clínica do Norte da África, onde começou a construir um curso de psicopatologia social altamente politizado, “O encontro entre a sociedade e a psiquiatria” (1959-60), explorando as interconexões entre loucura, normalidade, trabalho, protesto, sistema de justiça criminal e racismo. Pouco antes de sua morte, Fanon publicou Os condenados da terra (1961). O capítulo “Guerra colonial e distúrbios mentais” apresenta esboços psicopolíticos de casos clínicos de Blida e Túnis, bem como uma crítica à Escola de Argel. Jacques Derrida disse que ele era “totalmente excepcional e atípico” na psiquiatria norte-africana francesa por ter constantemente “levantado a questão de sua própria prática em suas dimensões políticas”. Foi precisamente por causa dessas dimensões que, segundo Foucault, ninguém se interessou por seu trabalho antes de maio de 1968.

Uma psiquiatria dinâmica

Partindo de sua disciplina, que é a psiquiatria, e de seu objeto científico, Fanon atua como um intelectual de seu tempo, abordando, no plano teórico e metodológico, outras esferas das ciências sociais e humanas, notadamente a etnologia, muito presente naquele momento na política colonial. Ele toma Freud como referência. Mas não age como um simples discípulo. “Nem Freud, nem Adler, nem mesmo o cósmico Jung pensaram nos negros no decorrer de suas pesquisas [...]. Esquecemos com demasiada frequência que a neurose não é constitutiva da realidade humana. Quer queiramos quer não, o complexo de Édipo não está prestes a surgir nos negros”, escreve ele em Pele negra, máscaras brancas [3].

Freud, para Fanon, se contentou em explicar que um estado presente só pode ser encontrado no passado do indivíduo, renunciando a introduzir em sua visão uma dimensão essencial: a do seu futuro. Todo fato humano, incluindo as doenças psíquicas, só pode ser compreendido como um estado concreto de tensão entre as forças de equilíbrio e de desenvolvimento dinâmico voltadas para o futuro, e seu bloqueio por forças que agem em sentido contrário e tendem a impedir esse desenvolvimento.

Tomando como referência os trabalhos de Jacques Lacan, ele marca sua dissidência em relação ao conceito de “constituição”, substituindo-o pelo de “estrutura” [4]. Ao mesmo tempo, ele se distancia do uso da noção de “estrutura” tão apreciada pela escola estruturalista em voga na França naquela época. Claude Lévy-Strauss, o principal representante dessa escola, considera as estruturas das sociedades primitivas como permanentes, como estruturas universais sem significado. A mesma visão é a do estruturalismo marxista de Louis Althusser. Para Fanon, as estruturas constitutivas do comportamento humano não são dadas nem universais, mas fatos específicos nascidos de uma gênese passada em processo de transformação, que esboçam uma evolução (ou uma revolução) futura.

No mesmo período, na Argélia, são os trabalhos de etnologia de Germaine Tillon sobre a população berbere dos Aurès (Chaoui) e os de Pierre Bourdieu sobre as populações cabilas, cada um em seu campo e universo, que competem com ele. Ambos apresentam a estrutura social e a cultura da sociedade argelina em sua essência e não em sua existência histórica (5). Para Fanon, as estruturas que ele analisa são o resultado de um processo de estruturação e formação. No caso de seus estudos sobre a sociedade negra e a sociedade argelina, elas são o resultado da desestruturação colonial. Diante dessa desestruturação, ele reivindica a necessidade de uma nova reestruturação e não um retorno à antiga estrutura. Daí sua adesão à ação revolucionária empreendida pela FLN.

Existir pela luta

No plano heurístico [6], Fanon baseia-se em Freud, Hegel e Marx. Mas, como sublinha Francis Jeanson, “seria um erro procurar aí um sistema de conceitos” [7]. Sem ser totalmente empirista, ele procede mais por indução, por uma leitura da realidade, do que por dedução de qualquer modelo teórico. De Freud, como destacamos acima, ele se distancia da explicação edipiana, inválida na história da sociedade negra africana. Ele se distancia principalmente da ausência da dimensão do futuro diante desse complexo.

De Hegel, ele retoma a ideia de que “o homem só é humano na medida em que quer se impor a outro homem, a fim de ser reconhecido por ele” [8]. Em sua análise da sociedade antilhana, considera que “historicamente, o negro, mergulhado na servidão, foi libertado pelo senhor. Não apoiou a luta pela liberdade. O negro é um escravo a quem foi permitido adotar uma atitude de senhor” [9]. O negro, dizia ele, ignora o preço da liberdade, pois não lutou por ela. “O indivíduo que não arriscou sua vida pode muito bem ser reconhecido como pessoa, mas... não alcançou a verdade desse reconhecimento de uma consciência independente de si mesmo” [10].

Mas ele rapidamente muda de conclusão ao observar que “os negros americanos vivem outro drama. Na América, o negro luta e é combatido. Há leis que, pouco a pouco, desaparecem da Constituição. Há decretos que proíbem certas discriminações. E temos a certeza de que não se trata de doações.” “Se há batalha, há derrotas, tréguas, vitórias” [11]. Mas só há uma solução: a luta. E essa luta, ele a empreenderá e a conduzirá não após uma análise marxista ou idealista, mas porque, simplesmente, “ele só poderá conceber sua existência sob a forma de uma luta contra a exploração, a miséria e a fome” [12].

Fanon faz sua uma das teses sobre Feuerbach, de Marx: “Não se trata mais de conhecer o mundo, mas de transformá-lo” [13]. Isso o levará a aderir sem hesitação à luta dos argelinos pela independência. Ele o faz, não como forma de apoio, mas como se fosse sua própria luta. Ele diz “nós” quando fala do FLN.

Na Argélia, ele aplica suas teses em sua vida profissional, em sua abordagem teórica, o que o levará, consequentemente, à ação política. Para ele, o desafio principal está na transformação estrutural do país e da sociedade. E ele via essa transformação se concretizar na revolução iniciada pelo apelo da FLN em 1954. Para Fanon, essa passagem para a luta é a chave para uma compreensão dinâmica e dialética da sociedade argelina. Pois, como ele destacou, “o homem só é humano na medida em que quer se impor a outro homem, a fim de ser reconhecido por ele”. Ele usa três exemplos para sustentar suas afirmações, que apresentaremos sucintamente.

O véu

No capítulo intitulado “A Argélia que se revela”, Frantz Fanon explica como a mulher, em uma família retraída e em uma sociedade mergulhada em um longo desespero, vendo no apelo à luta armada da FLN o caminho para a emancipação, começa a se revelar. Entre os elementos do sistema de significados, o véu — inicialmente uma vestimenta que expressava a pertença a uma determinada área cultural, chamada a mudar e evoluir ao ritmo da evolução do mundo — transforma-se num emblema de resistência e combate. O véu se tornará o tema de uma batalha grandiosa. As forças de ocupação mobilizarão seus recursos mais poderosos. Os colonizados desenvolverão uma força surpreendente de inércia. Mas é preciso voltar às origens.

A história da conquista francesa na Argélia, relatando a irrupção das tropas nas aldeias, a confiscação de bens e o estupro de mulheres, a pilhagem de um país, contribuiu para o nascimento e a cristalização da mesma imagem dinâmica. A evocação dessa liberdade dada ao sadismo do conquistador, ao seu erotismo, cria, no nível das estratificações psicológicas do ocupante, falhas, pontos férteis onde podem emergir tanto condutas oníricas quanto, em certas ocasiões, comportamentos criminosos. [14]

É assim que o estupro da mulher argelina em um sonho europeu é sempre precedido pelo rasgo do véu. Assistimos aqui a uma dupla defloração. Da mesma forma, a conduta da mulher nunca é a adesão ou a aceitação, mas a prostração.

A estratégia colonial de desintegração da sociedade argelina, ao nível dos indivíduos, concedia um lugar de destaque à mulher. A obstinação do colonialista e os seus métodos de luta provocam naturalmente comportamentos reacionários nos colonizados. Diante da violência do ocupante, o colonizado é levado a definir uma posição de princípio em relação a um elemento antes inerte da configuração cultural autóctone. É a raiva do colonialista em querer revelar a mulher argelina, é sua aposta em conquistar a vitória sobre o véu a qualquer custo que provocam a resistência do autóctone.

A abordagem deliberadamente agressiva do colonialista em relação ao haïk dá uma nova vida a esse elemento morto, porque estabilizado, sem evolução na forma e nas cores, do acervo cultural argelino. Encontramos aqui uma das leis da psicologia da colonização. Em primeiro lugar, são as ações, os projetos do ocupante que determinam os centros de resistência ao redor dos quais se organiza a vontade de perenidade de um povo. [15]

“É o branco que cria o negro. Mas é o negro que cria a negritude.”

À ofensiva colonialista em torno do véu, o colonizado opõe o culto do véu. O que era um elemento indiferenciado num conjunto homogêneo adquire um caráter tabu, e a atitude de tal argelina em relação ao véu será constantemente relacionada com a sua atitude global em relação à ocupação estrangeira. O colonizado, diante da ênfase dada pelo colonialista a tal ou qual setor de suas tradições, reage de forma muito violenta.

O início da guerra de libertação criou novas condições e novas reações. Até 1955, a luta é travada exclusivamente pelos homens. Durante todo o período de dominação incontestada, a sociedade argelina — e principalmente as mulheres — tendem a fugir do ocupante. A tenacidade do ocupante em sua tentativa de revelar as mulheres, de torná-las aliadas na obra de destruição cultural, reforçou os comportamentos tradicionais. Mas esse caráter quase tabu assumido pelo véu na situação colonial desaparece quase completamente durante a luta libertadora. Mesmo as argelinas que não estavam ativamente integradas na luta adquirem o hábito de abandonar o véu.

O véu foi removido e depois recolocado, instrumentalizado, transformado em técnica de camuflagem, em meio de luta. [...] Em certas condições, especialmente a partir de 1957, o véu reapareceu. As missões tornaram-se cada vez mais difíceis. O adversário sabe agora, graças a algumas militantes que falaram sob tortura, que mulheres de aparência muito europeizada desempenham um papel fundamental na batalha. Além disso, algumas europeias da Argélia são presas e o adversário fica desorientado ao perceber que seu próprio dispositivo está desmoronando.

A descoberta pelas autoridades francesas da participação de europeus na luta pela libertação foi um dos marcos da Revolução Argelina. A partir desse dia, as patrulhas francesas passaram a interpelar todas as pessoas. Europeus e argelinos eram igualmente suspeitos. As fronteiras históricas desmoronaram-se e desapareceram. Qualquer pessoa que possuísse um pacote era convidada a abri-lo e mostrar o seu conteúdo. Qualquer pessoa podia pedir explicações a qualquer outra sobre a natureza de um pacote transportado para Argel, Philippeville ou Batna. Nestas condições, tornou-se urgente esconder o pacote dos olhares do ocupante e cobrir-se novamente com o haik protetor. [16]

Aqui, o uso do véu na cidade assume uma nova dimensão e outro significado. Ao usar sob o véu um objeto bastante pesado, “muito perigoso de manusear” [17], é preciso dar a impressão de ter as mãos livres, de que não há nada sob o haïk, a não ser uma mulher pobre ou uma jovem insignificante. “Não se trata mais apenas de usar o véu. É preciso fazer uma tal ‘cara de Fatma’ que o soldado fique tranquilo”. Na cabeça deste último, “ela é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa”.

O corpo da argelina, que inicialmente se desnudou, agora se inflama. Enquanto no período anterior era necessário alongar esse corpo, discipliná-lo no sentido da prestação ou da sedução, aqui é preciso esmagá-lo, torná-lo disforme, levá-lo ao extremo do absurdo. É, como vimos, a fase das bombas, das granadas, dos carregadores de metralhadoras. [18]

As disposições doutrinárias do colonialismo, em sua tentativa de justificar a manutenção de seu domínio, quase sempre levam o colonizado a contrapropostas decisivas, rígidas e estáticas. Se, quando necessário, o véu é retomado, ele é definitivamente despojado de sua dimensão exclusivamente tradicional. Ele assume outro significado.

Há, portanto, um dinamismo histórico do véu muito concretamente perceptível no desenrolar da colonização na Argélia. No início, o véu é um mecanismo de resistência, mas seu valor para o grupo social continua muito forte. Cobre-se por tradição, por separação rígida dos sexos, mas também porque o ocupante quer desvelar a Argélia. Numa segunda fase, a mudança ocorre por ocasião da Revolução e em circunstâncias específicas. O véu é abandonado durante a ação revolucionária. O que era uma preocupação em derrotar as ofensivas psicológicas ou políticas do ocupante torna-se um meio, um instrumento. O véu ajuda a argelina a responder às novas questões colocadas pela luta. A iniciativa das reações dos colonizados escapa aos colonialistas [19].

São as exigências da luta que provocam na sociedade argelina novas atitudes, novos comportamentos, novas formas de se apresentar. Essa abordagem eminentemente dialética nas observações de Fanon tem um valor universal? Em outras palavras, suas conclusões sobre o véu ainda são válidas diante de seu reaparecimento ostensivo na sociedade muçulmana de hoje, durante a revolução iraniana de 1979, por exemplo, ou ainda diante da violência e da estigmatização que as mulheres sofrem? Note-se que, infelizmente, essa dialética sempre tem a mulher como bode expiatório!

De qualquer forma, as observações de Frantz Fanon são idênticas em relação a outras técnicas introduzidas pela colonização, como o rádio e a medicina, por exemplo. Esse fenômeno também é perceptível na atitude dos colonizados em relação ao uso da língua francesa.

A língua francesa e os colonizados

Por trás da nova atitude adotada pelas mulheres durante a luta pela libertação, é a situação colonial como um todo que é questionada. A contestação do próprio princípio da dominação estrangeira leva a mudanças essenciais na consciência do colonizado, na sua percepção do colonizador, na sua localização como ser humano no mundo. É o caso da relação com o aparelho de rádio.

Os aparelhos de rádio são rejeitados pela sociedade argelina em geral. Ela recusa essa tecnologia que põe em causa a sua estabilidade e os tipos tradicionais de sociabilidade; a razão invocada é que os programas, indiferenciados porque calcados no modelo ocidental, não se adaptam à hierarquia patrilinear de tipo estrito, até mesmo feudal, e com múltiplas proibições morais, da família argelina.

Mas, desde o início da guerra da independência, o povo argelino sente a necessidade de desenvolver sua rede de informação. É nesse momento que ocorrem, no âmbito da aquisição de aparelhos receptores, as mudanças mais importantes nas novas atitudes em relação a essa técnica específica de informação. Desde os primeiros meses da Revolução, com o objetivo de se proteger e escapar do que considera manobras enganosas do ocupante, o argelino procura suas próprias fontes de informação. Saber o que está acontecendo se torna fundamental. Ele precisa elevar sua vida ao nível da Revolução.

Ter seu aparelho de rádio é ter o direito de entrar nessa luta. Com o aparelho de rádio, a Voz da Argélia Combatente terá, em termos de coesão, uma importância capital. O uso das línguas árabe, cabila e francesa teve a vantagem de desenvolver e reforçar a unidade do povo, de dar existência a todas as regiões do país.

A partir de 1954, o rádio e o aparelho receptor perderam seu coeficiente de hostilidade, despojaram-se de seu caráter de estranheza e organizaram-se na ordem coerente da nação em luta. Nas psicoses alucinatórias, a partir de 1956, as vozes radiofônicas tornaram-se protetoras, cúmplices. Os insultos e as acusações desaparecem e dão lugar a palavras de encorajamento. A técnica estrangeira, “assimilada” por ocasião da luta nacional, tornou-se um instrumento de combate para o povo e um órgão protetor contra a ansiedade [20].

No plano da comunicação, é importante destacar a aquisição de valores inéditos pela língua francesa. A difusão em francês das emissões da Argélia combatente libertará a língua inimiga de seus significados históricos. A mesma mensagem, transmitida em três línguas diferentes, unifica a experiência e lhe confere uma dimensão universal. A língua francesa perdeu seu caráter maldito, revelando-se capaz de transmitir igualmente, à nação, as mensagens de verdade que esta esperava. Por mais paradoxal que pareça, foi a Revolução argelina, foi a luta do povo argelino que facilitou a difusão da língua francesa na nação.

Expressar-se em francês, compreender o francês, já não é comparável a uma traição ou a uma identificação empobrecedora com o ocupante. Utilizada pela Voz dos Combatentes, transmitindo de forma pregnante a mensagem da Revolução, a língua francesa torna-se, de repente, um instrumento de libertação.

Antes de 1954, a maioria dos trabalhos dos Congressos dos Partidos Nacionalistas eram realizados em língua árabe. Mais precisamente, os militantes da Cabília ou dos Aurès aprendiam árabe por ocasião de suas atividades nacionais. Antes de 1954, falar árabe, recusar o francês como língua e como modalidade de opressão cultural era uma forma privilegiada e cotidiana de singularização, de existência nacional. Em agosto de 1956, a realidade da luta e o desânimo do ocupante retiram da língua árabe seu caráter sagrado e da língua francesa suas categorias malditas. A nova linguagem da Nação pode então ser anunciada por meio de múltiplas redes significativas [21].

Conclusão prática e de alcance mais geral: “A partir do momento em que o corpo da nação volta a viver de forma coerente e dinâmica, tudo se torna e é possível... O povo que toma seu destino em suas mãos assimila, a um ritmo quase insólito, as formas mais modernas da técnica”.

Da violência à busca pela liberdade

Fanon constrói suas análises mais com base na observação e na leitura das reações “subjetivas” das pessoas do que em uma leitura “objetiva” de acordo com as leis da história. O desenvolvimento da argumentação não se baseia na teoria, mas na experiência vivida, ponto de partida do desenvolvimento de seu pensamento: “longe de propor uma solução, acreditamos ser necessária uma vida de estudo e observação” [22]. Ele chega à conclusão de que somente a luta violenta compensa.

A originalidade do contexto colonial é que as realidades econômicas, as desigualdades, a enorme diferença nos modos de vida nunca conseguem mascarar as realidades humanas. Quando se percebe em sua imediatez o contexto colonial, fica evidente que o que fragmenta o mundo é, em primeiro lugar, o fato de pertencer ou não a tal espécie, a tal raça. Nas colônias, a infraestrutura econômica é também uma superestrutura. A causa é consequência: somos ricos porque somos brancos, somos brancos porque somos ricos. É por isso que as análises marxistas devem ser sempre ligeiramente distendidas sempre que se aborda o problema colonial. [23]

Nesse contexto, a violência é onipresente. A primeira coisa que o autóctone aprende é a permanecer no seu lugar, a não ultrapassar os limites. Nessa situação, os sonhos do autóctone são sonhos de ação, sonhos agressivos. Com essa agressividade sedimentada em seus músculos, o colonizado vai manifestá-la primeiro contra os seus. É o período em que os colonizados, os negros, se devoram entre si. Enquanto os caminhos da emancipação se obscurecem, as lutas tribais se perpetuam. Ao se lançar em brigas de vingança, o colonizado tenta se convencer de que o colonialismo não existe, que tudo continua como antes, que a história continua. Por meio da religião, o colonizado também consegue não levar em conta o colonizador. Pelo fatalismo, toda a iniciativa é retirada do opressor, sendo a causa dos males, da miséria e do destino atribuída a Deus. O indivíduo aceita assim a dissolução decidida por Deus, submete-se ao colonizador e ao destino e, por meio de uma espécie de reequilíbrio interior, alcança a serenidade.

Desde sempre, o colonizador lhe indicou o caminho que deveria seguir, se quisesse se libertar. O argumento escolhido pelo colonizado lhe foi indicado pelo colonizador e, por uma ironia do destino, é o colonizado que agora afirma que o colonialista só entende a força. O regime colonial tira sua legitimidade da força e em nenhum momento tenta enganar, escondendo a natureza das coisas. Cada estátua, seja a de Faidherbe ou Lyautey, Bugeaud ou do sargento Blandan, todos esses conquistadores empoleirados no solo colonial, não param de significar uma única e mesma coisa: “Estamos aqui pela força das baionetas...” [24]

Mas o surgimento da luta armada indica que o povo decide confiar apenas nos meios violentos. A violência não é, portanto, uma escolha. Ela é onipresente no ato de dominação colonial.

A quem se dirige o apelo à luta violenta?

Essa é a questão que surge dessas notas de leitura da obra de Fanon. Ele se dirige aos deserdados, que não são mais essencialmente os proletários dos países industrializados doe fins do século XIX cantando a Internacional. Os condenados da terra a quem Fanon se dirige são os dos países pobres, que realmente querem terra e pão, enquanto na época a classe operária do mundo ocidental é considerada frequentemente racista e manifestamente ignorante em relação às populações ultramarinas. Ela demonstra uma relativa indiferença em relação ao destino das colônias das quais se beneficia indiretamente.

O que define a “classe dominante” é o seu caráter estrangeiro, aquele que vem de outro lugar, aquele que não se parece com os nativos. Não se trata de procurá-la nas fábricas que possui, nem nas suas propriedades, nem na sua conta bancária. Existem apenas “nós” e “os outros”. Para o povo colonizado, o valor mais essencial, porque mais concreto, é antes de mais a terra: a terra que deve garantir o pão e, claro, a dignidade. Mas essa dignidade nada tem a ver com a dignidade da “pessoa humana”. Ele nunca ouviu falar dessa pessoa humana idealizada. O que o colonizado viu em seu solo foi sua prisão, espancamento, ou mesmo morte por fome, de forma impune. Nenhum professor de moral, nenhum padre jamais veio receber os golpes em seu lugar ou compartilhar seu pão com ele. [25]

Fanon critica a ação militante organizada através da crítica do intelectual. Pois o intelectual que seguiu o colonizador no plano do universal abstrato vai lutar para que colonos e colonizados possam viver em paz num mundo novo. Mas o que o colonizado não vê, precisamente porque o colonialismo se infiltrou nele com todos os seus modos de pensar, é que o colonizador, a partir do momento em que o contexto colonial desaparece, não tem mais interesse em permanecer, em coexistir. Não é por acaso que, antes mesmo de qualquer negociação entre o governo argelino e o governo francês, a minoria europeia chamada “liberal” tenha reivindicado, nem mais nem menos, a dupla cidadania. É que, ao se limitar ao plano abstrato, quer-se condenar o colono a dar um salto muito concreto para o desconhecido. [26]

Assim como o colono sabe perfeitamente que nenhuma fraseologia substitui a realidade, o autóctone não luta por um slogan abstrato: “O poder ao proletariado”. Concretamente, é primeiro em slogans ligados à nação que a luta toma forma e significado. No entanto, mesmo a palavra de ordem nacional contém, para Fanon, uma parte de abstração. A população rural é sistematicamente deixada de lado pela propaganda da maioria dos partidos nacionalistas. Ora, é claro que, nos países coloniais, apenas a população rural é revolucionária. [27] Para Fanon, os camponeses sentem ódio pela “política” e pela demagogia. É por isso que, no início, assistimos a um verdadeiro triunfo do culto à espontaneidade.

O grande erro, o vício congênito da maioria dos partidos políticos nas regiões subdesenvolvidas foi, segundo o esquema clássico, dirigir-se prioritariamente aos elementos mais conscientes: o proletariado das cidades, os artesãos e os funcionários públicos, ou seja, uma ínfima parte da população que representa pouco mais de um por cento. [...] O proletariado é o núcleo do povo colonizado mais mimado pelo regime colonial. O proletariado embrionário das cidades é relativamente privilegiado. Nos países capitalistas, o proletariado não tem nada a perder, é aquele que, eventualmente, teria tudo a ganhar. Nos países colonizados, o proletariado tem tudo a perder. Ele representa, de fato, a fração do povo colonizado necessária e insubstituível para o bom funcionamento da máquina colonial. [28]

Conclusão para reabrir o debate

Não nos esqueçamos de que Fanon é psiquiatra. Ele raramente interrompeu sua prática, seja na França, na Argélia ou na Tunísia. Mas se ela fosse apenas uma atividade profissional separada de seus principais interesses, ele provavelmente teria aberto um desses consultórios particulares que floresciam na época [29]. É através da psiquiatria que ele começa a compreender o homem e, em seguida, a sociedade que o enlouquece.

A inspiração de Fanon passa, portanto, pela maneira como ele entende sua prática como psiquiatra. A instituição psiquiátrica lhe parece uma máquina para normalizar o “louco” e impor-lhe normas sem relação com o que suas palavras expressam. Inscrevendo-se no movimento antipsiquiátrico, ele enfatizará a liberação dessa palavra, invertendo a relação entre médico e paciente. É do lado da loucura que se encontram uma verdade e uma autenticidade às quais se deve permitir o livre exercício. Há uma espécie de paralelismo entre um populismo de dimensão libertária e sua prática médica, ressalta Mohamed Harbi (30).

Não se pode concluir este debate sem mencionar os apoios militantes da IV Internacional, nomeadamente os compromissos de Pablo e dos seus camaradas e, mais tarde, a amizade desenvolvida por Alain Krivine (LCR e depois NPA) na sua juventude militante com a luta dos argelinos pela sua independência.

Se há um fio condutor que atravessa o pensamento marxista, é o da classe operária como força revolucionária e emancipatória, capaz de impor, por sua própria atividade, a transição do capitalismo para o socialismo. Segundo Ernest Mandel, essa capacidade não se baseia num “idealismo” arbitrário, utópico ou voluntarista, mas nas condições materiais/objetivas da existência dessa classe sob o capitalismo. O papel que ela é levada a desempenhar decorre de sua situação de exploração, opressão e alienação, que a leva à resistência, à luta, à revolta. Como os fatos e os acontecimentos atestam. A consciência coletiva sociopolítica que ela manifesta não existe a priori; ela não decorre a priori de sua “natureza de classe” (François Vercammen).

No entanto, esta visão é ligeiramente contrariada pelo que acabámos de ver em Fanon e na emancipação anticolonial do povo argelino. É também rejeitada pelo companheiro de luta de Ernest Mandel, Michel Pablo, que a considera demasiado eurocêntrica e defende ideias próximas das de Fanon. Na filosofia de Fanon, como primeira reação à dominação escravista e colonialista, há algo de subjetivo. Consiste em estar do lado daqueles que lutam pela sua liberdade imediata, independentemente das condições.

Francis Jeanson sublinha essa subjetividade na luta de Fanon. Ele não se preocupa em ser objetivo, pois está muito interessado na solução do problema. “Não me foi possível ser objetivo”, dizia ele. “A objetividade científica me era proibida, pois o alienado, o neurótico, era meu irmão, era minha irmã, era meu pai”. Essa “dificuldade de ser objetivo”, essa espécie de obrigação vital que é imposta ao colonizado de rejeitar ao mesmo tempo a medicina e o sistema colonial, a língua e a “presença” francesa, o rádio como técnica e o pensamento do opressor. A preocupação em ser exaustivo, em levar em conta todos os aspectos de uma situação, em matizar infinitamente seu julgamento, é um luxo que aquele que é socialmente negado não pode se permitir: “para o colonizado, a objetividade é sempre dirigida contra ele” [31].

Portanto, não se trata de se agarrar às leis objetivas da história para detectar o caminho certo para a libertação. Trata-se de construir a própria história através do engajamento e, nesse engajamento, traçar o próprio caminho. Postular uma salvação futura das sociedades humanas não traz nenhum remédio para as desgraças dos escravos, dos colonizados e dos condenados da terra do tempo presente. Que a emancipação humana deva um dia se realizar é um consolo insignificante para quem está morrendo. O homem que deve ser salvo não é essa abstração de nenhuma época.

É uma abordagem semelhante que Pablo [32] defendia ao se engajar na guerra de independência da Argélia. Ao contrário de muitos militantes europeus que pensavam que seu continente era inevitavelmente o centro permanente da revolução mundial, Pablo critica esse eurocentrismo, para se aproximar do que será designado como “terceiro-mundismo”. “Apesar de nosso apoio teórico às revoluções que derrubaram os grandes impérios do passado, continuávamos sendo, acima de tudo, ‘eurocentristas’”, dizia ele.

Essa também é a posição de F. Jeanson, o outro libertário engajado na guerra da Argélia. “Pois, sublinha, “parece-me cada vez mais que nós, europeus, passamos o nosso tempo a brincar às escondidas com as realidades – em nome da nossa ideia de Revolução: quando se trata de nós, não é o momento; quando se trata dos outros, não era assim que se devia ter feito”.

Mas se os “condenados da terra” conseguiram libertar-se do jugo colonial, não conseguiram derrubar o capitalismo. A questão que se coloca é de outra ordem: serão eles e elas também capazes de derrubar o capitalismo, conquistar o poder político e (começar a) construir outra sociedade baseada na propriedade coletiva dos meios de produção, no planejamento democrático, na auto-organização e na satisfação das necessidades sociais da maioria da população? Dito de forma mais erudita por Daniel Bensaïd, “A negação da negação diz o que deve desaparecer sem necessariamente ditar o que deve acontecer” [33]. É a passagem de uma consciência real para uma consciência possível, nos termos de Lucien Goldman (34). Mas isso já é outro debate...

8 de setembro de 2025

(*) Nadir Djermoune, arquiteto-urbanista e professor do departamento de Arquitetura da Universidade de Blida, é membro do atualmente suspenso Partido Socialista dos Trabalhadores da Argélia.

1) Mohamed Harbi, posfácio à edição francesa de 2002 de Os Condenados da Terra.

2) Jean Khalfa, « Fanon, psychiatre révolutionnaire », in Franz Fanon, écrits sur l’aliénation et la liberté, La Découverte, Paris, 2015, p. 106.

3) F. Fanon, Pele negra, máscaras brancas.

4) Ibid.

5) Mas, para fazer justiça, Bourdieu se distancia de sua abordagem essencialista inicial para explicar a situação da população rural argelina como consequência do desenraizamento que sofreu devido à ação colonial. (Le Déracinement : la crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie, Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, éditions de Minuit, 1964).

6) A heurística é a arte de inventar, de fazer descobertas resolvendo problemas a partir de conhecimentos incompletos.

7) F. Jeanson, posfácio a Pele negra, máscaras brancas.

8) Ele retoma uma afirmação de Hegel, a saber, que “a consciência de si é em si e para si quando e porque é em si e para si para outra consciência de si; ou seja, ela só existe na medida em que é reconhecida”.

9) F. Fanon, Pele negra, máscaras brancas.

10) Ibid.

11) Ibid.

12) Ibid.

13) Ibid.

14) Onírico: relativo aos sonhos. F. Fanon, Sociologie de la révolution (l’an 5 de la révolution algérienne), p. 28.

15) Ibid.

16) Ibid.

18) Ibid.

19) Ibid.

20) Ibid. A estrangeiridade é a característica do que é estrangeiro.

21) Ibid.

22) F. Fanon, Altérations mentales…, citado por Jean Khalfa, op. cit.

23) F. Fanon, Os Condenados da Terra.

24) Ibid.

25) Ibid.

26) Ibid.

27) Ibid.

28) Ibid.

29) Observação de Charles Geronimi, que foi um dos residentes de Fanon, em entrevista de 24/5/2014, citada por J. Khalfa, op. cit.

30) M. Harbi, posfácio…, op. cit.

31) F. Jeanson, posfácio a Pele negra, máscaras brancas.

32) Ver Hall Greenland, Michel Pablo ou l’odyssée d’un trotskiste hérétique, Editions Syllepse, 2025.

33) D. Bensaïd. La discordance des temps, essai sur les crises, les classes, l’histoire, Editions de la Passion, 1995.

34) Ver sobre a questão L. Goldman, La création culturelle dans la société moderne, Editions Denoël, 1971.